| Développement monastique pendant les carolingiens |

|

Accueil > Les Carolingiens >Développement monastique |

Contexte religieux

Au début du règne des carolingiens, les monastères ne respectent plus intégralement la règle de Saint Benoit :

- ils sont ouverts sur le monde pour participer à l'évangélisation des populations et intègrent des écoles dans le cadre de la politique de promotion des arts et lettres de Charlemagne : cela est contraire au principe de "clôture" des monastères,

- certains établissements deviennent de véritables centres d'activités agricoles, économiques et commerciales ... bien loin de l'engagement de pauvreté des bénédictins,

- les abbés, au lieu d'être nommés par les moines comme le prévoit la règle, sont nommés par le pouvoir royal : Charlemagne désignera notamment des laïcs.

Le réforme de Benoit d'Aniane

Pour obliger les monastères à respecter les principes fondamentaux, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, imposera par le capitulaire de 817 la règle bénédictine à tous les monastères. Il rétablira aussi la libre élection abbatiale en 818 (l'abbé est alors élu par les autres moines de l'abbaye). Ces réformes sont organisées et promues par Benoit d'Aniane mais elles ne sont pas accueillies partout avec le même enthousiasme.

Deux facteurs contribuent à cette époque à décourager les vocations monastiques :

- la baisse du pouvoir royal incite les seigneurs locaux à s'immiscer dans la gestion des monastères, ce qui va mettre à mal leur développement,

- l'isolement fréquent des établissements encouragera le pillage de la part des envahisseurs normands (les vikings), ce qui mettra sur le chemin de l'exil de très nombreux moines.

Développement de l'ordre de Cluny

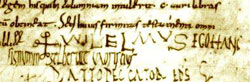

Dans ce contexte de délabrement de la vie monastique qui subit à nouveau l'emprise des laïcs, Guillaume, duc d'Aquitaine et comte de Mâcon, cède à l'abbé Bernon un domaine dans la Saône pour qu'il y fonde le monastère de Cluny, sous le patronage des apôtres Pierre et Paul, et qui sera libéré de toute tutelle laïque. La charte de don rédigée en 909 stipule que Guillaume cède sa «villa de Cluni et toutes possessions attenantes : villages et chapelles, serfs des deux sexes, vignes et champs, prés et forêts, eaux courantes et fariniers, terres cultivées et incultes».

|

Signature de Guillaume 1er et de son épouse

au bas de la Charte de la fondation de Cluny (B.N.F) |

Le monastère bénéficiera grâce au Pape Jean XI du privilège de pouvoir intégrer sous son ordre tout monastère que voudrait lui confier un abbé laïc.

|

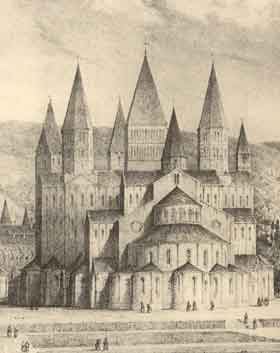

Après les abbatiats d'Odon, Maïeul et Odilon, le réseau d'abbayes rattachées à Cluny, l'ecclesia cluniacensis, connaît un essor extraordinaire : au XIIe, environ 300 établissements avec près de 10000 moines y seront affiliés en Europe, une densité jamais atteinte pour un ordre monastique ! Cluny III, hélas détruite au XIXe, sera la plus grande église de la chrétienté devant Saint Pierre de Rome avec ses 197m de longueur pour une largeur de 90m au niveau du transept ! A titre de comparaison, Notre-Dame-de-Paris mesure 130m de longueur pour 48m de largeur. Eglise de Cluny III |

|

Abbaye de Cluny - BNF, Cabinet des Estampes

Les moines noirs, qualificatif qui leur sera donné en référence à la couleur de leurs habits, se distingueront par :

- des édifications grandioses aux dimensions superflues avec de riches ornements : l'ordre accorde en effet une grande importance à la beauté et à la puissance dans la mesure où elles contribuent à la louange de Dieu (il s'opposeront sur ce point avec les cisterciens)

- leur implication aux côtés des évêques pour instaurer la "paix de Dieu" au sein d'une société déchirées par les guerres féodales,

- la mise en oeuvre de la réforme grégorienne dont le but est de restaurer la discipline ecclésiastique,

- le développement du pèlerinage de Compostelle en proposant comme étapes leurs abbayes et prieurés.

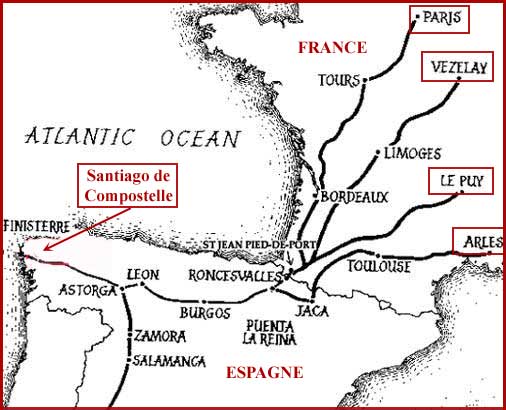

| Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle | |

|

La découverte du tombeau de l'apôtre Jacques à la fin du IXe en Galice (nord-ouest de l'Espagne) donne naissance à un pèlerinage. C'est au Xe qu'un moine clunisien, Aymeric Picaud, décrit les chemins pour s'y rendre dans un ouvrage qui décrit les "corps saints qui reposent sur la route" que les pèlerins doivent visiter, comme les reliques de Sainte Foy à Conques. Et les pèlerins affluent de toute l'Europe ! Un débat subsiste encore aujourd'hui autour de ce tombeau : contient-il effectivement les restes du corps de l'apôtre ou l'histoire a-t-elle été "inventée" dans le contexte de la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique envahie un siècle plus tôt par le monde arabe ? |

|

|

|

La richesse extrême de l'ordre de Cluny

Cluny va faire l'objet de vives critiques à partir du Xe à cause des points suivants :

- la puissance de Cluny est de plus en plus ostentatoire, ce qui amène ses moines à s'éloigner progressivement de la règle de Saint Benoit. Les nombreux dons les amènent à s'investir dans la gestion et non dans la méditation. La pauvreté prônée par les bénédictins n'est plus qu'un souvenir !

- l'ordre est véritablement inséré dans l'économie et la société féodale, ce qui est contraire au principe de "clôture" des monastères,

Le futur Saint Bernard, l'un des plus sérieux dénonciateurs des écarts des moines de Cluny, écrira notamment : "O vanité des vanités, mais plus insensée encore que vaine : l'église resplendit sur ses murailles et elle manque de tout dans ses pauvres".

Apparition d'autres ordres

Les critiques débouchent sur le développement d'autres ordres prônant un retour aux valeurs bénédictines, renoncement de soi et méditation. Les initiatives érémitiques vont également se multiplier :

- Robert de Turlande fonde l'abbaye de la Chaise-Dieu en 1043 et à sa mort, 50 prieurés auront été fondés,

|

|

Actuellement, 24 monastères continuent de faire rayonner "l'esprit chartreux", et la liqueur à base de plantes fabriquée par les moines chartreux perpétue leur célébrité !

- Les Chanoines : ces communautés adoptent les préceptes de Saint Augustin mais restent en contact avec la société en menant une activité pastorale d'évangélisation des fidèles,

| Saint Augustin : né au IVe, il est évêque durant 35 ans d'Hippone en Afrique : il évangélise la population et ses prédications, par leur force, deviennent célèbres. En parallèle, il est abbé d'une communauté pour laquelle il rédige une règle monastique qui servira de base au Prémontrés au XII. |

- Les Prémontrés : l’Evêque de Laon concède à Norbert un lieu désert et sauvage, nommé Prémontrés. Il y fonde en 1120 une communauté de religieux qui mèneront une activité de prédication avant que leur soit confiée une mission d'enseignement.

| En 1152, l’Abbaye de Leffe (dans la province belge de Namur non loin du fleuve Meuse) est fondée par des moines Norbertins ou Prémontrés : | |

|

On y retrouve en 1240 la première référence à la brasserie dans les archives. A l'époque, l’Abbaye de Leffe brassait une bière réservée exclusivement aux religieux et à leurs hôtes de marque. Elle est depuis diffusée à un public plus large ... mais le marketing de la marque n'est pas le sujet ! |

- Robert d'Arbrissel fonde l'ordre de Fontevrault en 1100.

|

Autres pages en rapport avec la religion :

|

|||

| Saint Benoit, patron de la chrétienté (sous les mérovingiens) | Les cisterciens sous les capétiens | ||

|

|